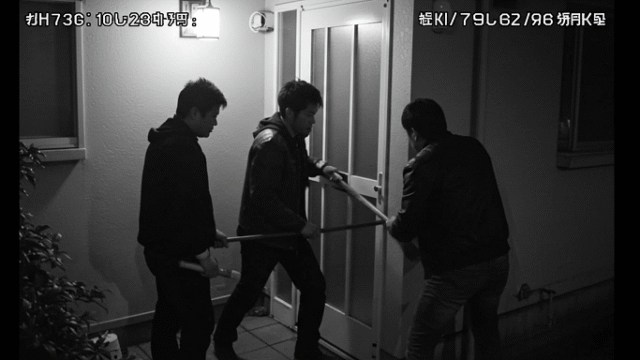

三重県警の警備第二課の巡査・金丸昂太郎容疑者(29)=三重県津市桜橋=が、SNSで知り合った16歳の少女に現金2万円を渡し、ホテルでみだらな行為をした疑いで逮捕されました。 この事件は、制度の守り手が制度の外側で加害者に転化した構造的犯罪であり、SNSによる接触リスクと制度倫理の崩壊が交差する深刻な局面です。

🧭 事件の構造:制度信頼と私的加害のねじれ

- 容疑者:三重県警本部・警備第二課の巡査(29歳)

- 被害者:16歳の少女

- 接触経路:SNSで知り合った可能性

- 行為内容:現金2万円を渡し、ホテルでみだらな行為

- → 少女が警察に相談 → 事件が発覚

これは「個人の逸脱」ではなく、制度の信頼空間が内部から侵食された構造的事件です。

⚖️ 制度の限界:警察倫理と監視設計の不在

- 警察官は“市民の安全を守る立場”であり、“制度信頼の体現者”

- → その立場で未成年に対する加害行為を行ったことは、制度倫理の崩壊

- → 3年間の休職歴がありながら、復職後に加害行為が発覚

制度は「処分」だけでなく、「予防・検知・再発防止」の倫理設計と監視構造の再構築が求められる局面です。

💬 制度は“守る力”ではなく“向き合う力”であるべき

この事件は、「警察官が未成年を傷つけた」ではなく、制度が“信頼と安全を守る構造”として機能していたかどうかが問われています。

- 警察制度は“治安維持”であると同時に、“倫理の体現”

- SNSは“共感の場”であると同時に、“加害の入口”にもなり得る

- → 制度は「守る力」ではなく「向き合う力」で信頼を築くべき

つまり、制度は“取り締まる力”ではなく“信頼を再構築する力”であるべきなのです。

🗂️ タグ

#警察倫理と制度信頼の崩壊#未成年搾取とSNS接触リスク#制度空間と私的加害の交差点#生活者と公共制度の安全設計#監視設計と再発防止の構造分析- 実名・名前報道