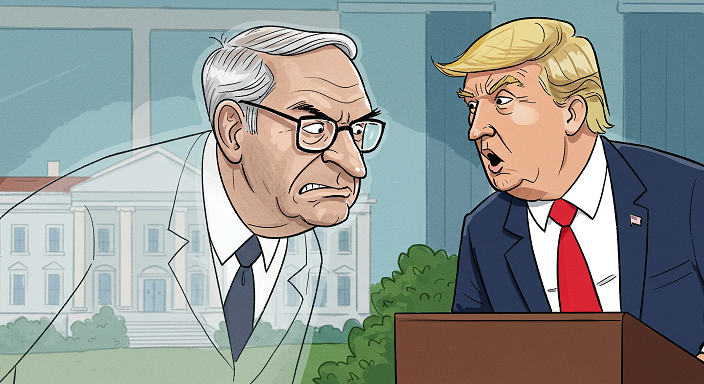

2025年、再びホワイトハウスに戻ったトランプ政権。 その経済政策は、50年前のニクソン政権と驚くほど似ている──。 歴史は繰り返すのか、それとも警告として活かせるのか。

🧠政策の共通点:ニクソンとトランプ

| 項目 | ニクソン政権(1969–74) | トランプ政権(2025–) |

|---|---|---|

| 通商政策 | 輸入課徴金10% | 相互関税(10〜20%) |

| 通貨政策 | 金ドル兌換停止(ニクソン・ショック) | ドル安志向(マールアラーゴ合意) |

| 金融政策 | FRB議長に利下げ圧力 | パウエル議長に利下げ圧力 |

| 安全保障 | 同盟国に防衛費負担要求 | NATO・日韓に防衛費増要求 |

| 政治戦略 | 南部戦略(繊維産業保護) | ラストベルト戦略(製造業保護) |

共通するのは「アメリカ・ファースト」と「保護主義的な通商・金融政策」。

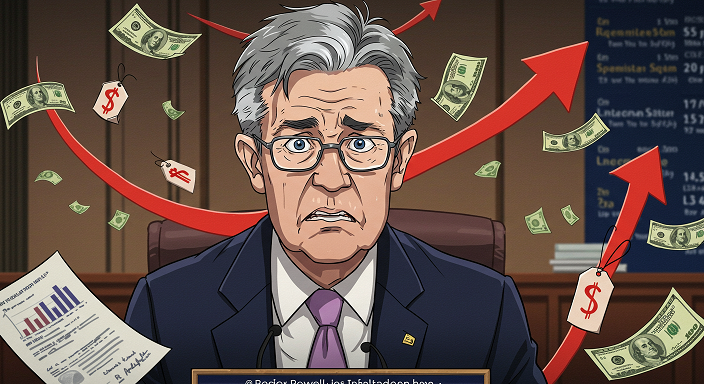

🔥インフレ下の金融緩和がもたらすもの

ニクソン政権は、インフレが進行する中で金融緩和と通貨安を推進。 その結果、短期的には景気が持ち直したものの、長期的にはスタグフレーション(高インフレ+高失業)に陥りました。

- 金ドル兌換停止 → FRBの裁量拡大 → 金融緩和

- 輸出競争力強化 → 景気下支え

- 価格・賃金統制(90日間) → 一時的なインフレ抑制

- 統制解除+オイルショック → インフレ再燃・物価乱高下

「インフレに金融緩和を割り当てれば、インフレはさらに勢いづく」──これは今のトランプ政権にも当てはまる。

📈望まぬ結末:金利上昇とドル高

ニクソン政権の末期、インフレ率は二桁に達し、 1979年にはボルカーFRB議長が政策金利を20%近くまで引き上げる事態に。

- インフレ抑制のための急激な利上げ

- ドル高 → 1985年プラザ合意へ

- 経済の混乱と国際通貨体制の再編

トランプ政権も同様に、インフレを招き、最終的には利上げとドル高に追い込まれる可能性がある。

🗺覇権国アメリカの選択

「ドルの基軸通貨性を貶めている」「覇権国から降りようとしている」 ──そんな批判もあるが、

「アメリカは覇権国の管理コストを減らしつつ、地位を温存しようとしている。覇権放棄ではない」

✍️まとめ:歴史から学ぶべき“金融の教訓”

- インフレ下での金融緩和は、短期的な人気取りにはなるが、長期的には経済を蝕む

- 中央銀行の独立性を侵す政治介入は、市場の信認を損なう

- 通商政策を国内政治の道具にする手法は、支持層拡大には有効だが、国際秩序を揺るがす