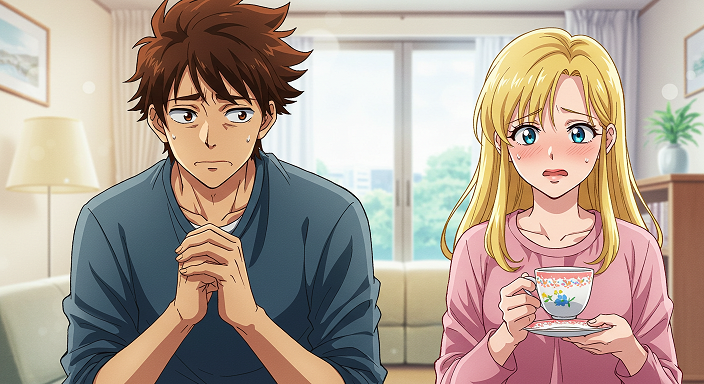

1. 🫖まずは“お茶をにごす”

- 「ああ」「うん」と曖昧な返事で、肯定も否定もせず受け止める

- 子どもが自分の気持ちを話し始めるまで待つ

- 感情が爆発したら、静かに聞き、「もう少し休もうか」と声をかける

2. 🚫避けたい言葉

- 「なんで?」と理由を問い詰める

- 「今日だけ頑張ってみようよ」と提案する → SOSを拒絶されたように感じさせ、信頼関係を損なう可能性がある

📊背景にある社会的変化と統計

- 小学生の不登校は10年で5倍以上に増加(2014年:2.5万人 → 2023年:13万人以上)

- 習い事中心の生活、人間関係の複雑化、自由時間の減少が影響

- 夏休み明けは不登校が最も増える時期であり、心身の不調が表面化しやすい

🧘♀️親の心構え:揺れを受け入れる

1. 🌀登校・不登校は“行ったり来たり”が普通

- 一度休んだからといって、ずっと不登校になるわけではない

- 一度登校したからといって、完全復帰とは限らない → 子どもは「行ける日」「行けない日」を繰り返しながら整えていく

2. 🛤️選択肢を広く持つ

- 学校に行く/行かないだけでなく、フリースクール、家庭学習、地域の居場所なども視野に

- 「どちらでもいい」「その時の気持ちで選んでいい」と伝えることで、安心感につながる

3. 🫶焦らず、結果を急がない

- 「いつ復帰するか」よりも、「今、どんな気持ちか」に寄り添う

- 子どもが自分の言葉で語れるようになるまで、待つことも支援のひとつ

🌱夏休み明けに備える具体的な対策

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 生活リズムの整備 | 起床・就寝時間を学校に近づける。朝のルーティンを作る |

| 会話の時間を増やす | 子どもの気持ちを聞く時間を意識的に設ける |

| 外出や気分転換 | 一緒に外に出て、心の緊張をほぐす |

| 宿題のサポート | 完璧を求めず、できる範囲で一緒に取り組む |

| フリースクールや支援機関の検討 | 学校以外の選択肢も視野に入れる |

この時期の親の役割は、「登校させること」ではなく、「子どもが安心して自分の気持ちに向き合える環境をつくること」。そのためには、親自身も「揺れていい」「迷っていい」と自分を許すことが大切です。

もしご希望があれば、「親のセルフケア」や「子どもとの対話を深める声かけ例」などもご提案できますよ。一緒に、安心して揺れながら進む道を照らしていきましょう。