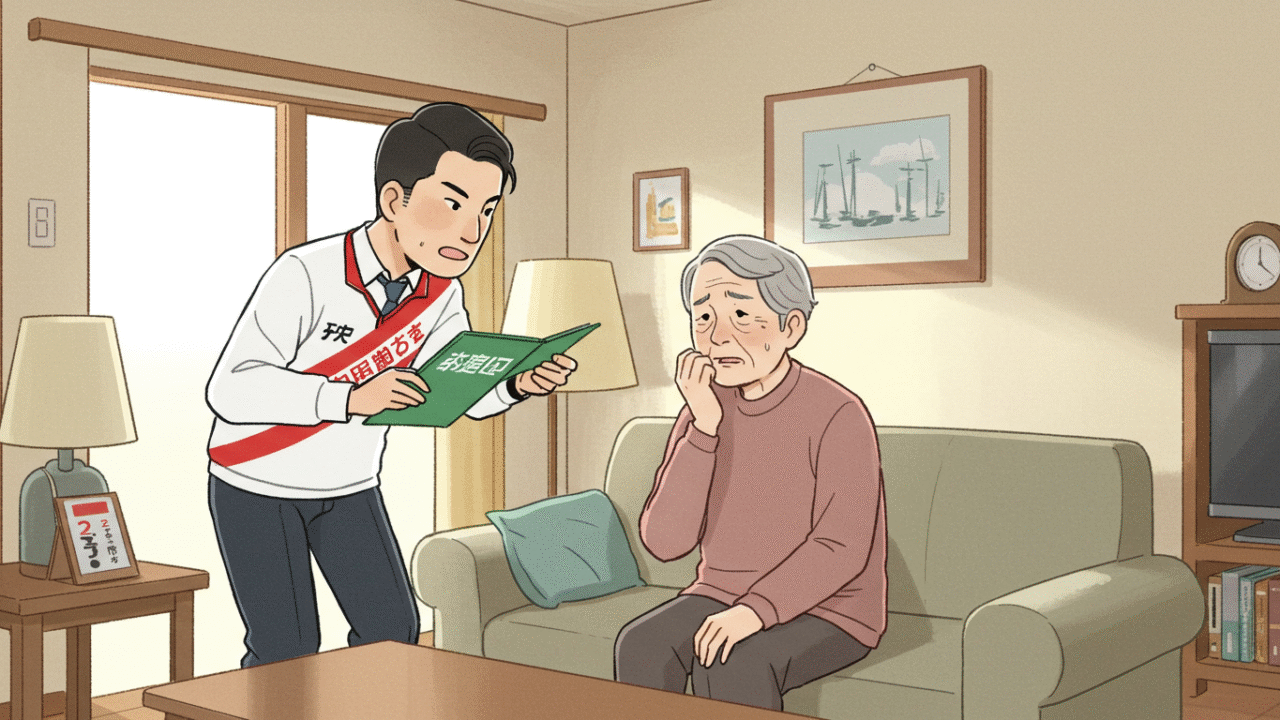

「おばあちゃん、これに入っておけば安心ですよ」 そう言って差し出された契約書は、実は認可すら下りていない保険商品だった。 全国の郵便局で、“説明だけなら問題ない”という空気の中で、違法な勧誘が常態化していた。 その数、681件。関与した社員は700人近く。 かんぽ生命の“安心”は、いつしか“欺瞞”に変わっていた。

🧾不適切販売の構造:認可前の勧誘と契約操作

かんぽ生命と日本郵便は、以下のような不正を行っていた:

- 保険業法に違反する認可前の商品説明・勧誘

- 高齢者に対する不十分な説明による契約乗り換え

- 有利な旧契約を解約させ、利率の低い新契約に誘導

- 二重契約による保険料の重複支払い

特に問題視されたのは、認知機能が低下した高齢者への強引な勧誘。 調査では、違法契約の70%以上が60歳以上、85%が女性だった。

📉数字で見る不正の規模

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 不正勧誘件数 | 681件(認可前) |

| 関与社員数 | 約700人(かんぽ生命+日本郵便) |

| 不適切契約の疑い | 20万件以上(過去の調査) |

| 年間契約撤回件数 | 約6〜7万件(全契約の約3%) |

🏢組織の病理:曖昧な指示と空気の支配

- 本社からは「一般的な説明は可能」との通達

- 現場では「売らなければならない」という空気が支配

- ノルマや営業成績の圧力は否定されたが、構造的な誤認が常態化

つまり、法令違反を“説明の範囲”として正当化する文化があった。

⚖️処分と再発防止策

- 社長・副社長ら11人が報酬減額処分

- 金融庁による業務改善命令と一部業務停止

- 再発防止策:

- 認可前の情報開示を禁止

- 法令研修の強化

- 営業記録システムの導入

だが、形式的な対応に終始する懸念も指摘されている。

✒️あとがき:信頼というインフラの崩壊

かんぽ生命が売っていたのは、保険ではない。 それは、“郵便局という安心”だった。 だが、認可前の勧誘、説明不足、契約操作―― そのすべてが、国民の信頼というインフラを静かに侵食した。