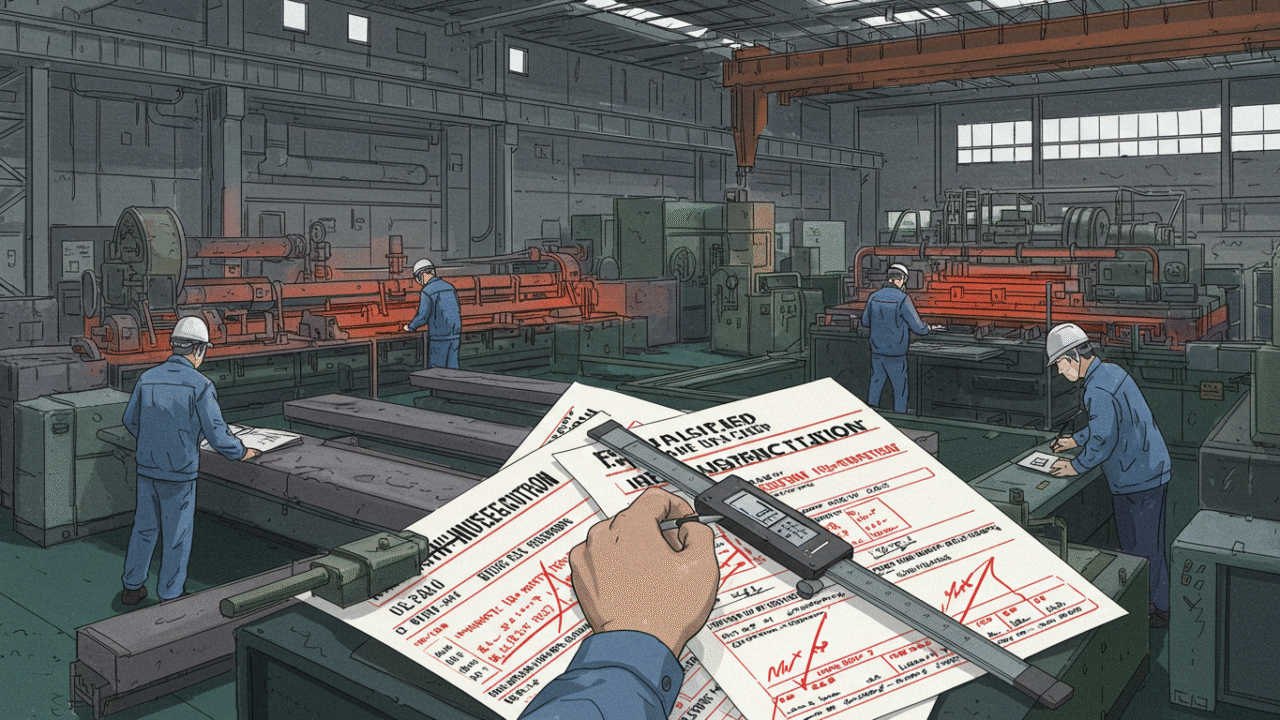

2017年10月8日。 神戸製鋼所は、ある事実を公表した。 「検査データの一部に不適切な取り扱いがあった」――。 その一文は、世界中の自動車・航空機メーカーに衝撃を与えた。 なぜなら、神戸製鋼は“素材の信頼”そのものを売っていた企業だったからだ。

🧪不正の構造:改ざんとねつ造

神戸製鋼は、アルミ・銅製品などの検査結果を顧客仕様に合わせて改ざんしていた。 ときには、実際に測定していないにもかかわらず、測定したかのように試験結果をねつ造することもあった。

対象となったのは:

- アルミ板、押出品、鋳鍛造部品

- 銅管、銅合金、鉄粉、鋼線

- 汎用圧縮機、産業機械、水分析など

国内外の500社以上に納入されていた製品に不正が含まれていた。

📉発覚の経緯と第三者委員会の調査

- 2016年:子会社でJIS法違反が発覚

- 2017年4月〜:品質自主点検を開始

- 2017年10月8日:不正を公表

- 2017年10月26日:第三者委員会を設置

- 2018年3月6日:調査報告書を公表

調査の結果、不正は1970年代から続いていた可能性があるとされ、 現職の執行役員3名、元取締役2名の関与も認定された。

🏢組織の病理:なぜ止められなかったのか

第三者委員会は、原因をこう分析した:

- 「納期と受注を至上命題とする風土」

- 「仕様を逸脱しても安全性に問題がなければ出荷してよいという誤った認識」

- 「品質コンプライアンス意識の低下」

- 「役員による黙認と報告の欠如」

つまり、技術者個人の判断ではなく、組織的な空気が不正を許容していた。

⚖️社会的影響と信頼の崩壊

- 株価は発覚直後に急落(1,368円 → 878円)

- 顧客補償費用は2017年度43億円、2018年度25億円

- 格付け委員会による報告書評価は最低ランクのF評価(9名中6名)

報告書は、第三者委員会の原文を非公開とし、企業側が編集した内容だったため、 「都合の良い部分だけを利用している」と厳しく批判された。

✒️あとがき:素材の信頼は数字では測れない

神戸製鋼の製品は、車を走らせ、飛行機を飛ばし、橋を支えていた。 その素材の強度は、検査データによって保証されていた。 だが、その数字が改ざんされていたとしたら―― 揺らいだのは、製品の安全性だけではない。 それは、技術への信頼、企業への期待、そして社会の安心だった。