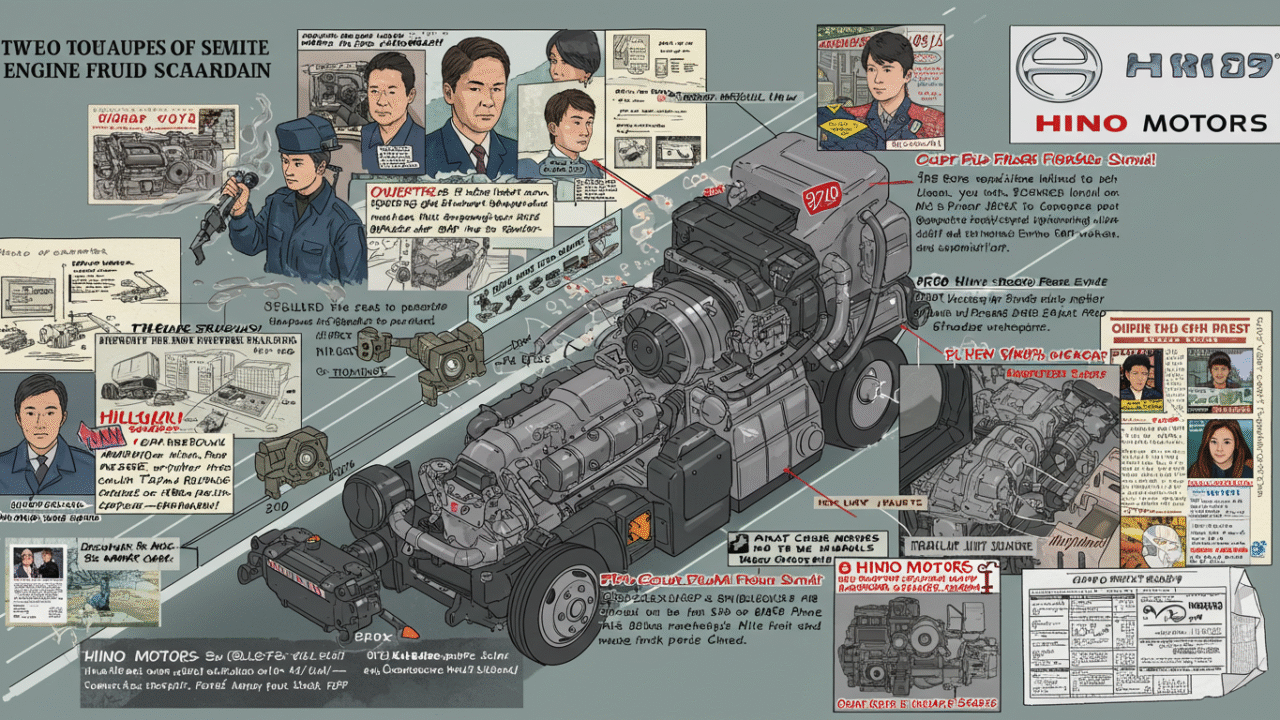

2022年3月4日。 日野自動車は、社内調査の結果を公表した。 「排出ガスおよび燃費性能試験において不正があった」――。 その一文は、型式指定制度という自動車認証の根幹を揺るがす告白だった。

🧪不正の構造:排ガスと燃費の“見せかけ”

日野自動車は、複数のエンジン機種において以下の不正を行っていた:

排出ガス性能の改ざん

- 耐久試験中に排ガス浄化装置(マフラー)を新品に交換

- 測定結果を恣意的に選択、または書き換え

- 基準を満たしていないことを認識しながら、適合しているかのように申請

対象機種:A05C(HC-SCR)、A09C、E13C など

燃費性能の改ざん

- 測定条件を有利に設定(アイドリング時の燃料流量が安定する前に測定開始)

- 複数回測定し、最も良い値を採用

- カタログ値よりも実燃費が劣ることを認識しながら、優遇税制を受けるために虚偽申請

対象機種:N04C(尿素SCR)、日野リエッセII など

📉制度への影響と行政処分

- 国土交通省は道路運送車両法第75条に基づき型式指定を取消

- 影響車種:プロフィア、レンジャー、セレガ、リエッセII、トヨタ・コースターなど

- 出荷停止台数:2021年度だけで約22,000台(国内販売の約35%)

この処分は、三菱自動車の燃費不正事件を受けた法改正後、初の型式取消となった。

🏢組織的背景:空気と沈黙の構造

特別調査委員会は、以下のような構造的問題を指摘した:

- パワートレイン実験部が主導し、他部署との連携が欠如

- 上層部は試験内容を理解しておらず、チェック機能が働かなかった

- 数値目標や開発スケジュールのプレッシャーが強く、不正を容認する空気が醸成

- コンプライアンス意識の欠如と、異論を唱えにくい組織風土

✒️あとがき:技術の誇りが失われるとき

日野自動車が売っていたのは、エンジンではない。 それは、“信頼できる技術”というブランドだった。 だが、排ガスの浄化装置を交換し、燃費測定を操作し、 そして何より、制度と顧客を欺いた。 そのすべてが、技術立国日本の誇りを静かに侵食した。