🕰️前回までのあらすじ

イトマンは、絵画や不動産を使って巨額の資金を裏社会へ流していた。 その背後には、住友銀行から送り込まれた社長・河村良彦の存在があった。 だが、銀行はなぜこの異常な取引を止めなかったのか? 今回は、銀行の“沈黙”の理由を探る。

🧑💼登場人物

| 名前 | 役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 河村良彦 | イトマン社長 | 住銀出身、銀行の意向を忠実に実行 |

| 住銀本店審査部 | 融資のチェック役 | 本来は“ブレーキ”をかける立場 |

| 住銀幹部 | 上層部 | イトマンを“痰壺”として利用 |

| 許永中 | 実業家 | 銀行の“盲点”を突く資金操作人 |

🧩第1章:痰壺の論理

住友銀行は、表向きは「堅実な銀行」だった。 だが、バブル期には“表に出せない融資”が増えていた。 そこで使われたのが――イトマン。

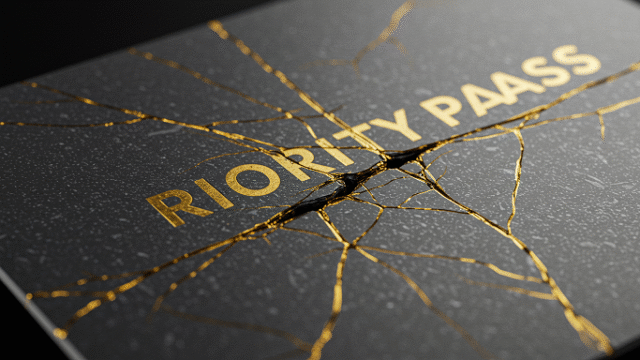

「銀行が直接やると問題になる。だからイトマンを使う」 河村は、住銀の“影の意志”を忠実に実行した。 イトマンは、銀行の“痰壺”として、地上げ・絵画・風俗などの資金を処理していた。

📉第2章:審査部の沈黙

本来なら、銀行の審査部が融資を止めるはずだった。 だが、イトマンへの融資は“特別枠”として扱われた。

- インペリアルウィングGC:640億円

- 銀座地上げ:664億円

- 絵画取引:680億円

審査部は、異常な価格や担保不足を知っていた。 それでも止めなかった。 なぜか? 「河村案件だから」――それがすべてだった。

🧠第3章:銀行の論理 vs 社会の倫理

銀行はこう考えていた。

- 損失が出ても、イトマンがかぶる

- 表に出なければ、住銀の信用は守られる

- 河村は“使い捨て”の駒

だが、社会はこう問う。

- なぜ銀行は責任を取らないのか?

- なぜ“痰壺”を作ったのか?

- なぜ内部告発はなかったのか?

銀行の論理は、社会の倫理とすれ違っていた。

⚖️第4章:裁判で語られなかったこと

裁判では、河村の責任が問われた。 だが、住銀本体の責任は曖昧なままだった。

- 幹部は証言を拒否

- 審査部は「記憶にない」と繰り返す

- 銀行は「イトマンの問題」として処理

結局、銀行は“沈黙”を貫いた。 そして、痰壺は捨てられた。

🧠エピローグ:沈黙は誰のために?

この物語は、企業と銀行の“使い捨て構造”を描いている。 誰かが責任をかぶり、誰かが沈黙する。 その構造は、今も変わっていないかもしれない。

✏️次回予告:

『許永中という男──逃亡と再逮捕のドラマ』 韓国に逃げた“黒幕”許永中。彼はなぜ逃げ、なぜ戻ったのか? その人生から、バブルの“裏の顔”を読み解きます。